先進技術とこれからの畜産Ⅶ ~牛群改良による短期肥育とGHG削減

ゲノミック評価 投稿日:2025年09月01日

黒毛和牛は一般的に、生後30~40か月齢前後で出荷されてきました。黒毛和牛は長期間肥育するほど肉質が良くなるとされ、特にブランド牛を中心に長期肥育がおこなわれています。

一方、肥育期間の短縮(早期出荷)は肉質が悪くなるとして、食肉業界では長い間、短期肥育(早期出荷)が忌避されてきました。

ですが、近年はゲノミック評価など新しい改良技術の進歩により、黒毛和牛は日々加速度的に改良されています。次々と高い能力が期待される種雄牛が登場し、その子牛たちが育て上げられています。

工業製品ではありませんので絶対とはなりませんが、改良としている以上、より大きく、より高品質へと牛たちは進化しています。そして、飼育技術や飼料などもアップデートされています。

昔より、牛も技術も飼料も改良されているにもかかわらず、肥育期間のみ変化が無いということにわたしたちは疑問をいだきました。

また、世界的な温室効果ガス(GHG)削減への関心の高まりは、わたしたち畜産農家にとっても考慮すべきポイントとなりつつあります。とりわけ牛肉は”飼育期間が長く””多くの飼料を必要とし””比例して糞尿を排出””さらに微生物による消化吸収によりメタンガスを含むゲップを放出”などにより、環境負荷が高い食材とされています。

逆に言えば、クォリティーを保ちつつ飼育期間を短くすることが可能であれば、環境負荷を抑制することが可能となります。

少し話がかわりますが、牛の改良は大きく2つに分けることができます。一つは家畜改良事業団など種雄牛生産・供給者においておこなわれる改良で、広範囲に影響を及ぼす改良になります。

もう一つは繁殖農家においておこなわれる改良で、より期待値の高い繁殖母牛に世代交代していくことにより、牧場で飼育している母牛群の能力を上げるものになります。

繁殖母牛は主に受胎率や生まれた子牛の肥育成績で評価されてきました。良く産む牛はわかりやすいのですが、生まれた子牛の成績が判明するには数年を要します。そのため、繁殖母牛群の改良はとてもゆっくりとしたものとなっていました。

ですが、黒毛和牛におけるゲノミック評価の登場により、繁殖母牛群の改良が新たな局面をむかえました。ゲノミック評価は個々の遺伝子情報から評価しますので、生まれた時点で評価が可能です。

次世代若牛の選抜において、遺伝的リスクが高い牛を除外し遺伝的能力が高い牛を選抜することにより、繁殖母牛群の改良をより速く、より確実に進めることが可能となりました。

敷島ファームでは家畜改良事業団との共同研究をとおして、ゲノミック評価による牛群改良をいち早く導入し大きな成果をあげています。※詳しくは活動報告をご覧ください。

このように、黒毛和牛におけるゲノミック評価の確立により繁殖母牛群の改良が進む今、同じくゲノミック評価により選抜された最新の種雄牛と交配することで、日々より良い子牛=肥育素牛が生産されているのが今の敷島ファームであり黒毛和牛業界となります。

昔のヒトは今のヒトよりも小柄だったとか、今のヒトは成長が早いなどいわれています。栄養状況や生活環境の影響といわれていますが、やはりヒトも世代交代により少しずつ変化してきているのではないでしょうか?ましてや意図的に改良され、飼育管理や飼料も加速度的に進化している黒毛和牛は・・・

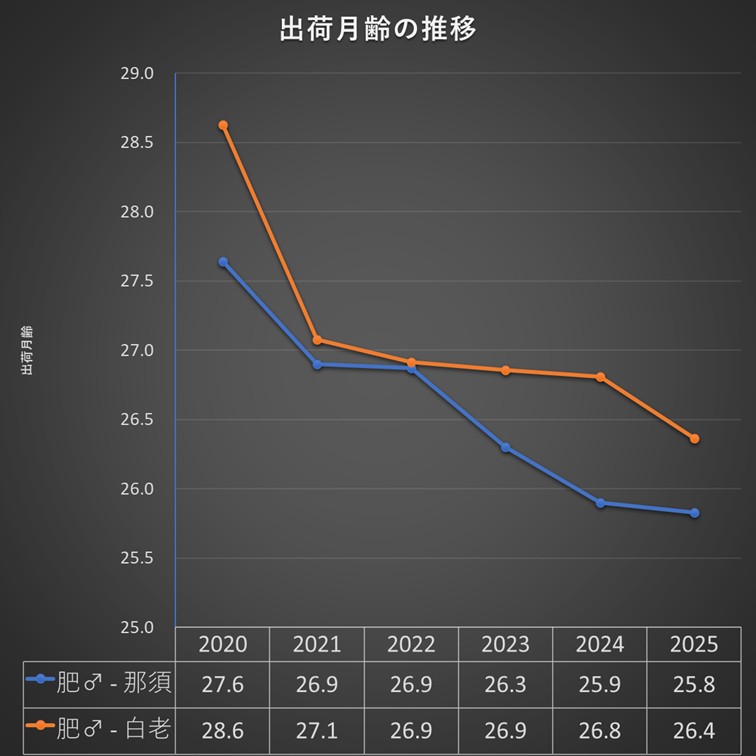

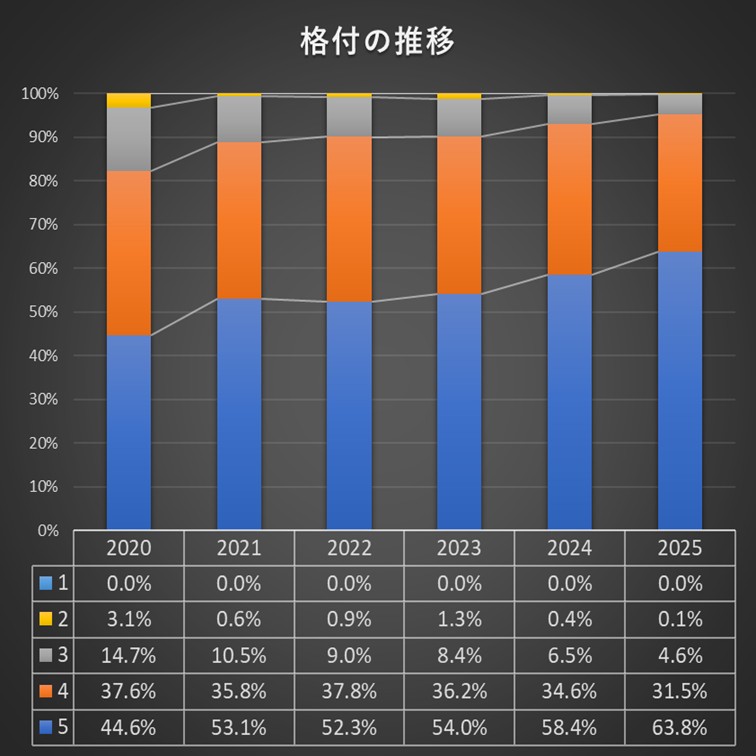

そこで、わたしたちはゲノミック評価による牛群改良の進捗とともに、肥育期間の短縮を徐々にすすめてきました。その結果が以下のグラフに示されています。

こちらは敷島ファームの2拠点、栃木県那須牧場(第1~6牧場)と北海道白老牧場(第1~4牧場)の出荷月齢と格付の推移になります。

敷島ファームも従来は30か月齢前後で出荷していましたが、2017年に開始されたゲノミック評価による牛群改良と並行して徐々に肥育期間の短縮をすすめてきました。そして、ゲノミック評価による選抜世代の出荷が本格化した2021年以降はその動きが加速し、2024年は25か月齢台まで短縮されてきました。

一方、短期肥育による悪化が懸念される肉質ですが、肉質を評価する格付の推移をみると、決して短期肥育により格付(肉質)が下げることは無いことが表されています。(格付はサシ・色・光沢・きめ・締まりなど様々な項目をもとに5段階で評価されます。一般的4~5等級が上物と言われます)

ちなみに、グラフでは短期肥育(出荷月齢が若い)ほど格付が良いと見えますが、こちらは短期肥育が格付に良い影響を与えたのではなく、短期肥育でも良い結果になる能力の肥育牛が生産されている=牛群改良の成果と考えています。

つまり、「牛群改良が前提」とはなりますが、短期肥育による肉質悪化が絶対ではないことが数値化されました。

では、もう一つの課題であるGHG削減への効果はどうでしょうか?

例えば、2020年に28.6か月齢で出荷していた白老牧場の場合、約8%に相当する2.2カ月の肥育期間短縮となっていますので、単純に8%削減!ともいえますが、もう少し詳しく分析していきます。

敷島ファームではGHG排出量の計測にGHGプロトコルを導入しています。GHGプロトコルは温室効果ガス排出量(Greenhouse Gas:GHG)を算定する際に用いられる国際的な基準で、サプライチェーン全体の排出量を計測範囲としています。

〇事業者による直接排出 Scope1・・・牛・糞尿からの排出など

〇他社から供給された電気などの間接排出 Scope2・・・購入電力など

〇その他の間接排出 Scope3・・・飼料調達や輸送など

敷島ファームでは、GHGプロトコルによる排出量の計測をアスエネ社に委託しています。排出量の見える化と専門家による計測・評価で精度をあげています。

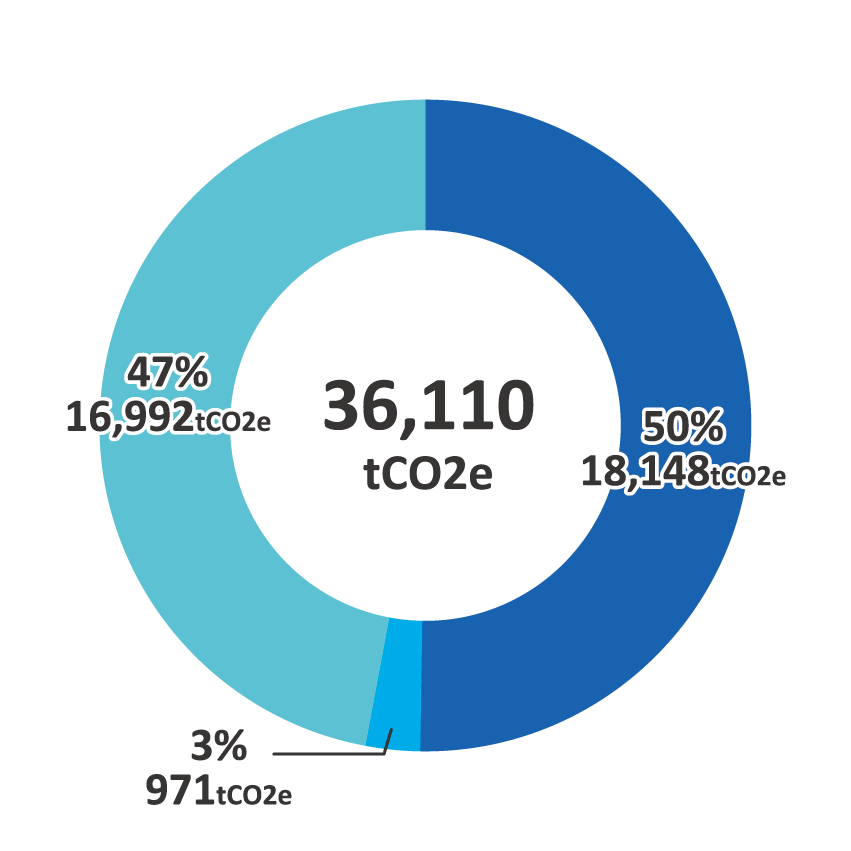

右グラフは敷島ファームの2024年度排出量になります。

同期間の平均飼育頭数は10,582頭より、1頭あたりのGHG排出量は 3.41tCO2e/年/頭 0.28tCO2e/月/頭 となります。

敷島ファームでは年間約2,700頭の枝肉出荷がありますが、経産肥育はもともと肥育期間が短いので除外すると、

2,000頭が肥育期間の短期化対象となります。

2,000頭×2.2カ月×0.28tCO2e=1,232tCO2e

から、2020年から2025年までの肥育期間の短縮により、年間1,232トンのCO2削減に相当する成果といえます。つまり、肥育期間の短縮は地球環境にとってもやさしい取組みといえます。

このように、肥育期間の短縮は様々なメリットがあると言えます。さらに、飼育期間が短くなることにより飼育コストも下がりますし牛舎占有率も下がります。出荷頭数を増やすことも可能ですし、ゆったりと飼育することも可能となります。

もちろん、改良により短期肥育でも良い肉質の牛が出荷できるのであれば、長期肥育でさらに良くなるのではないか?という見方もできます。

また、黒毛和牛は飼育技術を含め日本が誇る文化です。手間ひまかけて至高の一品を育て上げる昔ながらの職人技を否定するものではありません。

ですが、地球環境への配慮と高品質で美味しい黒毛和牛の安定生産を両立するという視点から、牛群改良による肥育期間の短縮はとても意義のある挑戦と考えています。

わたしたちは更なる短期肥育・早期出荷にむけ、牛群改良と肥育技術の向上に取り組んでいきます。